大腸がん

目次

大腸とは?

大腸は、食べ物が消化された後に通る腸の最後の部分で、盲腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸となり、肛門へ続きます。

盲腸〜S状結腸を結腸といい、大腸は結腸と直腸から構成されます。

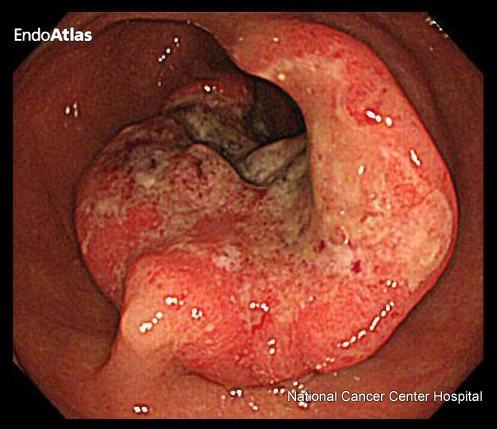

大腸がんとは?

大腸がんは、大腸の内側の粘膜から発生する悪性腫瘍です。

がんは粘膜にとどまる「早期がん」から、筋層や周囲臓器へと広がる「進行がん」へと段階的に進展していきます。

大腸がんの多くは、最初に「腺腫」と呼ばれる良性のポリープができ、それが徐々にがん化することで発生しますが、まれに正常な粘膜から直接がんが発生する場合もあります。

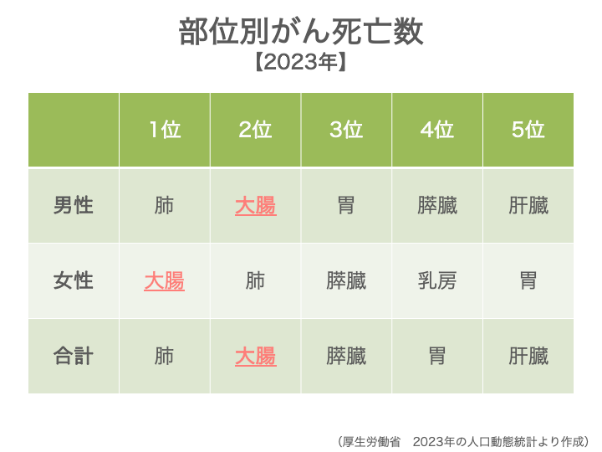

日本における大腸がんの現状

日本では大腸がんの罹患率および死亡率は年々増加傾向にあり、現在では男女ともに最も多いがんの一つです。

特に女性では死亡原因の第1位、男性でも上位に位置しています。

部位別がん死亡数【2023年】

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 |

| 女性 | 大腸 | 肺 | 膵臓 | 乳房 | 胃 |

| 合計 | 肺 | 大腸 | 膵臓 | 胃 | 肝臓 |

(厚生労働省 2023年の人口動態統計より作成)

40歳以降からリスクが高まり、特に50代〜70代での発症が多く見られます。高齢化社会の進行に伴い、今後さらに増加が予想されるがんです。

一方で、早期に発見されれば治癒が可能ながんでもあり、定期的な検診が極めて重要です。

大腸がんの原因

大腸がんの発生には、さまざまな生活習慣や体質、遺伝的な要因が関わっています。

ひとつの原因だけで発症するわけではなく、いくつかの要因が重なることで、がんになるリスクが高くなると考えられています。

ここでは代表的な幾つかの要因についてみていきます。

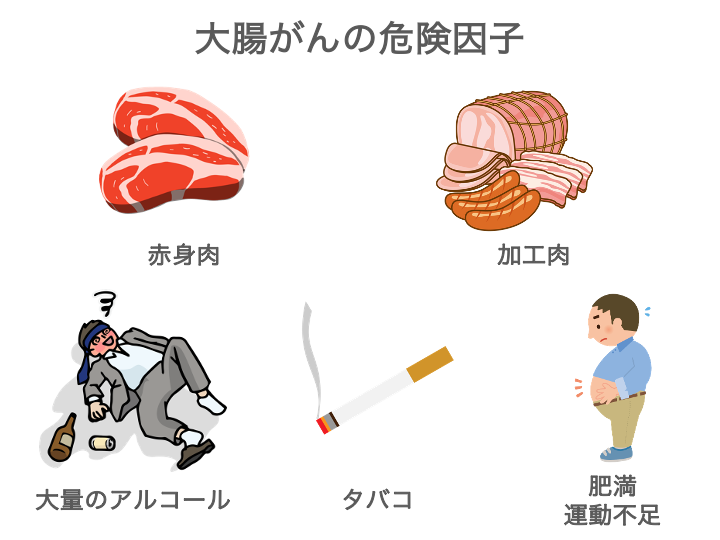

生活習慣の影響

食生活の乱れ

高カロリー・高脂肪で、野菜や食物繊維が少ない食事は、大腸がんのリスクを高めるとされています。

特に、牛肉・豚肉などの「赤身肉」や、ハム・ソーセージ・ベーコンなどの「加工肉」をたくさん食べる習慣は、がんとの関連が指摘されています。

喫煙

たばこには、発がん性物質が70種類以上含まれていると言われています。

これらの有害物質は、肺だけでなく、全身の臓器に影響を与えます。

近年の研究では、たばこを吸う人は吸わない人に比べて、大腸がんになるリスクが約1.2〜1.4倍高くなるという結果も報告されています。

特に、長期間・多量に喫煙している人ほど、そのリスクは高まります。

飲酒

アルコールを多く飲む人も、大腸がんのリスクが高くなることがわかっています。

国立がん研究センターの報告では、日本人男性を対象とした研究で、1日の平均アルコール摂取量が23~45.9gの群で大腸がんリスクが1.4倍、46~68.9gの群で2.0倍、69~91.9gの群で2.2倍に上昇することが報告されています。

ちなみに純アルコール23gは、日本酒1合(180ml)、ビール大瓶1本(633ml)、焼酎2/3合、ワインボトル1/3程度に相当します。

また、東京大学の研究では、1日1杯の飲酒(日本酒1合、ビール中瓶1本、ワイン1杯、ウイスキー1杯に相当)を10年間続けると、がん全体の罹患リスクが5%上昇し、大腸がんのリスクが8%上昇すると報告されています。

これらの報告から、「毎日お酒を飲む」「一度にたくさん飲む(いわゆる飲みすぎ)」という人は注意が必要です。

運動不足と肥満

運動不足が続くと腸の動きが鈍くなり、発がん物質が腸内に長くとどまりやすくなります。

また、運動不足や肥満はインスリンが慢性的に高くなる原因となり、この状態はがん細胞の成長を促すと考えられています。

特に内臓脂肪が多い体型では、体内の炎症が持続しやすく、大腸がんの発症リスクがさらに高まります。

特に、内臓脂肪が多い「おなかぽっこり体型」は注意が必要です。

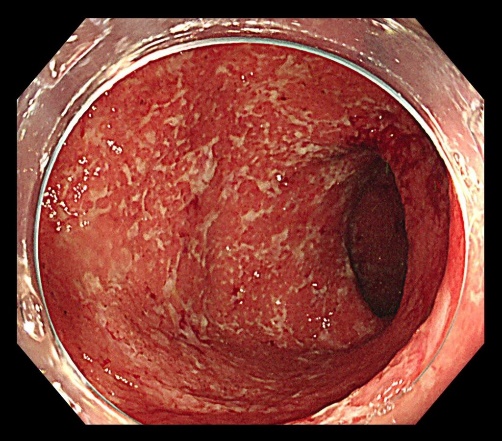

炎症性腸疾患(IBD)

潰瘍性大腸炎やクローン病といった、腸に慢性的な炎症が続く病気がある人は、長年の炎症の影響でがんができやすくなることがあります。

特に以下に当てはまる方は大腸がんの発症リスクが高くなると考えられています。

- 発症から10年以上経過している

- 炎症の範囲が広い(大腸全体など)

- 炎症がコントロールされず、活動性が高い状態が続いている

- 家族に大腸がんの方がいる

- 「大腸の異形成(前がん病変)」を指摘されたことがある。

これらの病気がある方は、定期的に内視鏡検査で経過観察をすることが重要です。

家族に50歳未満で大腸がんになった人がいる場合

親・兄弟姉妹・子どもなどの近い家族に大腸がんになった人がいる場合、自分自身も大腸がんになりやすい傾向があります。

特に、50歳未満でがんになった人の家族や親戚は、年齢を問わず大腸がんになるリスクが高いことが報告されています。(Ochs-Balco et al. Cancer Epidemiology, 2021)

| 50歳未満で大腸がんになった人と自分との関係性 | 自分が50歳未満で 大腸がんになるリスク |

自分が年齢を問わず 大腸がんになるリスク |

|---|---|---|

| 親・兄弟姉妹 | 約6倍 | 約2.6倍 |

| 祖父母・おじおば・甥姪 | 約3倍 | 約2倍 |

| いとこ | 約1.6倍 | 約1.3倍 |

特に親や兄弟姉妹に大腸がんの方がいる場合、50歳未満での発症リスクは約6倍、年齢を問わず大腸がんになるリスクは2.6倍とされています。

遺伝性大腸がん

まれではありますが、遺伝子の異常によって若いうちから大腸がんを発症する「遺伝性大腸がん」があります。代表的なものには以下の2つがあります。

どちらとも常染色体優性遺伝のため、親のどちらかが病気であれば、50%の確率で子供に遺伝します。

家族性大腸腺腫症(FAP)

族性大腸腺腫症(FAP)は、10代から大腸に数百個以上のポリープができる遺伝性の病気で、放置するとほぼ確実に大腸がんになります。

親から子に約50%の確率で遺伝し、若いうちからの内視鏡検査や、必要に応じて予防的な手術が推奨されます。

リンチ症候群

リンチ症候群は、大腸がんや子宮体がんなどを若くして発症しやすくなる遺伝性の体質です。

特に家族に50歳未満で大腸がんを発症した人がいる場合は注意が必要です。

早期からの内視鏡検査や遺伝子検査により、がんの予防や早期発見が可能です。

大腸がんの症状

早期の大腸がんでは、ほとんど自覚症状がありません。

そのため、無症状でも検診によって早期発見されることが理想です。

大腸がんが進行すると以下のような症状が現れることがあります。

- 血便(鮮血や黒色便)

- 便通異常(便秘や下痢の繰り返し)

- 細い便、残便感

- 腹痛や腹部膨満感

- 原因不明の体重減少や貧血

特に直腸がんでは排便時の出血や便通異常として現れやすい傾向があります。

大腸がんの検査・診断

大腸がんが疑われた場合、さまざまな検査を組み合わせて診断が行われます。

診断が確定した後は、がんの進行度(ステージ)を総合的に判定し、大腸がん治療ガイドラインに基づき、それぞれの患者さんに最適な治療方針を決定していきます。

便潜血検査

肉眼では見えない微量な出血を便から検出する検査で、最も簡便なスクリーニング方法です。

定期検診で用いられ、早期がんの発見にもつながります。

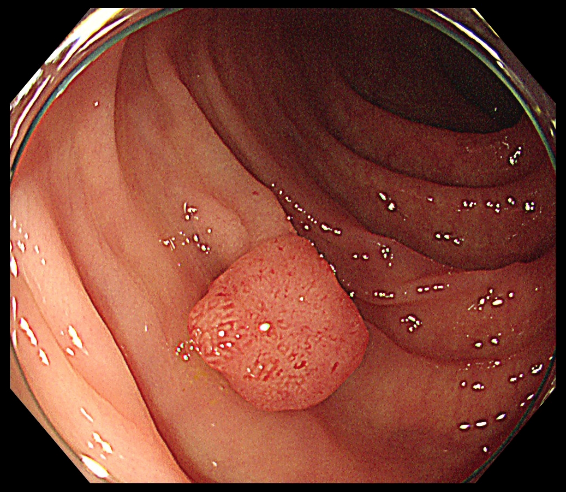

大腸内視鏡検査

肛門から内視鏡を挿入して大腸全体を観察し、ポリープや腫瘍の有無を直接確認します。

必要に応じて組織を採取(生検)して病理組織診断を行い、確定診断をします。

検査と診断が同時にできる検査として非常に有用で最も信頼性の高い検査です。

注腸造影検査

バリウムと空気を肛門から注入し、X線で大腸の形や病変を調べます。

現在は内視鏡検査が主流となっていますが、内視鏡が難しい場合に用いられます。

CT・MRI検査

がんの広がりや他の臓器への転移(肝臓・肺・リンパ節など)を調べるために行う画像検査です。

治療前にステージを決めるためや、治療後の再発の有無などの経過観察にも活用されます。

超音波検査(腹部エコー)

特に肝臓やリンパ節への転移の有無を確認する目的で使用されます。

体への負担が少ないのが特徴です。

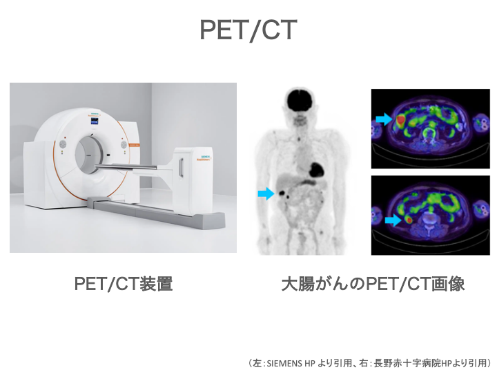

PET/CT検査

がん細胞が取り込みやすい特殊な薬を体に注射し、その薬がどこに集まるかを画像で調べる検査です。

PETとCTを組み合わせることで、がんの位置や広がりをより正確に把握できます。

全身のがんや転移・再発の有無を一度に調べたいときに用いられます。

腫瘍マーカー

血液中の腫瘍マーカーを測定することで、がんの活動性や再発リスクの評価に役立ちます。

大腸がんの場合は、CEAやCA19-9というマーカーが用いられます。

ただし単独での診断には使われず、補助的に用います。

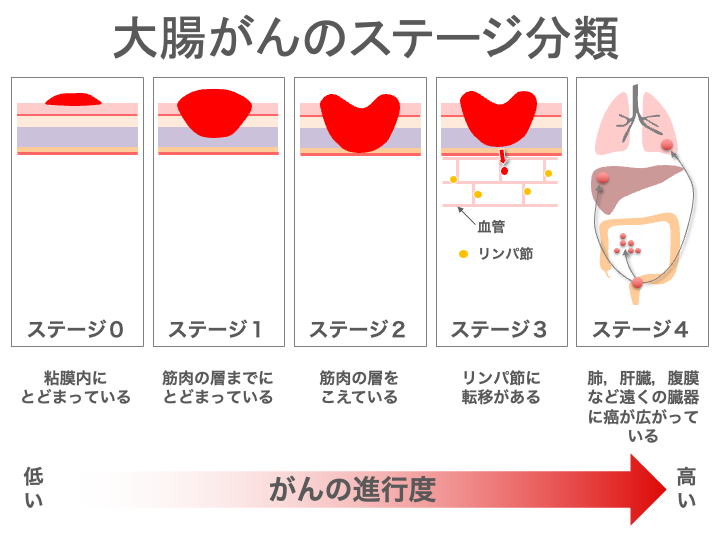

大腸がんの進行度(ステージ)

大腸癌の治療方針は、進行度(ステージ)によって変わってきます。

ステージは以下の3つの要素によって決まります。

- 深達度(癌が大腸の壁をどれくらい深くまで進んでいるか)

- リンパ節転移(癌が大腸の外にあるリンパ節に広がっているか)

- 遠隔転移(癌が肺や肝臓といった遠くの臓器まで広がっているか)

まずステージを決める1つ目の要素の深達度についてです。

大腸の壁は以下のように5層構造になっています。

癌が、

- 粘膜内にとどまればステージ0

- 筋肉の層(固有筋層)にとどまればステージ1

- 筋肉の層はこえるが周囲のリンパ節に広がっていない場合は、ステージ2

- 周囲のリンパ節まで広がっているとステージ3

- 遠くの臓器に広がっているとステージ4

となります。

大腸がんの治療

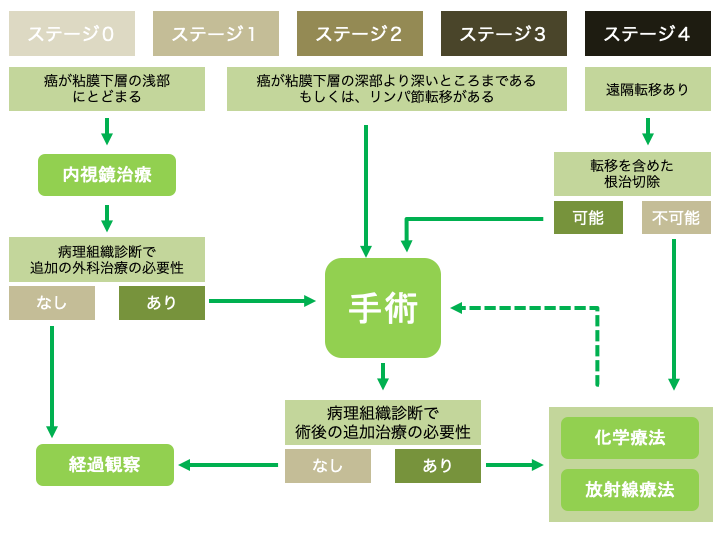

大腸がんの治療はがんの進行度や部位、患者さんの状態によって異なります。

また2つ以上の方法を組み合わせて治療を行うこともあります。

ステージ0とステージ1の一部では、内視鏡治療により癌をほぼ治すことができますが、それ以上になると外科手術が必要となります。

全体の治療のイメージは以下の図のとおりです。

ここからはそれぞれの治療について簡単に説明をしていきます。

内視鏡治療

がんが粘膜の浅い層にとどまっている「早期大腸がん」に対して行われる治療です。

EMR(内視鏡的粘膜切除術)やESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)といった方法で、体に大きな負担をかけずにがんを取り除くことができます。

入院期間も比較的短く、回復も早いのが特徴です。

外科手術

がんが腸の壁の深い部分やリンパ節まで広がっている進行がんでは、がんを含む腸の一部と周囲のリンパ節を切除します。

状況によっては腹腔鏡手術やロボット支援手術も選択され、術後の回復や整容性にも配慮されています。

必要に応じて人工肛門を造設することもあります。

薬物療法(化学療法)

再発を防ぐための補助療法や、転移したがんを抑える目的で抗がん剤を使用します。

近年は、がん細胞の特徴を狙い撃ちする分子標的薬や、免疫の力を利用する免疫チェックポイント阻害薬なども導入され、治療の幅が広がっています。

抗がん剤による副作用への対策も進んでいます。

放射線治療

放射線を照射してがん細胞のDNAを破壊し、縮小・消失させる治療です。

直腸がんの進行例では、手術前に放射線と抗がん剤を併用する「術前化学放射線療法」が行われます。

がんを小さくして手術をしやすくし、術後の再発リスクを下げる目的があります。

緩和ケア

がんが進行して治癒が難しい場合でも、痛みや息苦しさ、不安などを和らげ、生活の質(QOL)を保つことを目的とした医療です。

患者さんご本人とご家族の思いや希望に寄り添いながら、身体的・精神的・社会的サポートを行います。

治療の早期から取り入れることが推奨されています。

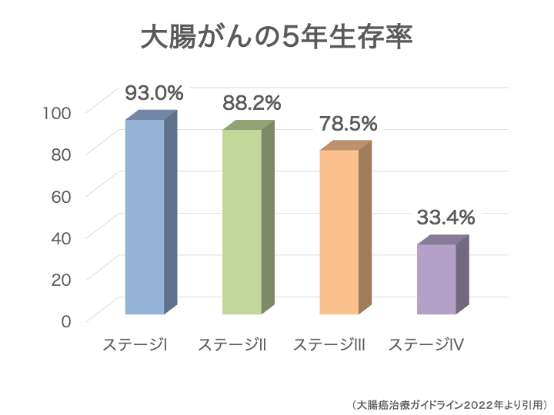

大腸がんの予後

大腸がんの予後は、ステージにより大きく異なります。

一般に、早期発見・治療ができ、ステージが低いほど生存率は高くなります。

ステージⅣになると5年生存率は30%台と大きく低下しますが、手術や薬物療法によって長期生存が可能な例もあります。

治癒切除後でも再発の可能性はあり、再発の約85%は手術後3年以内におこり、再発の約95%は手術後5年以内に見つかります。

治癒切除後でも再発の可能性はあり、再発の約85%は手術後3年以内におこり、再発の約95%は手術後5年以内に見つかります。

ステージが高くなると再発率も高くなります。

- ステージ0(粘膜内癌)は、転移しないため、癌を完全に切除すれば再発は起こりません。

- ステージ1の粘膜下層まで浸潤した癌の再発率は約4%で、固有筋層まで浸潤した癌の再発率は約7%です。

- ステージ2の再発率は約13%です。

- ステージ3の再発率は約30%です。

このようにステージによって再発率は異なり、しかも再発の約95%は手術後5年以内に見つかることから、手術後5年間はステージごとに定められた間隔で、腫瘍マーカー、CT、大腸内視鏡検査などにより経過観察をしていきます。

大腸がんの予防

生活習慣の改善

大腸がんは、生活習慣の見直しによって予防できるがんの1つで、以下のことで発症リスクを下げることができます。

- 禁煙・節度ある飲酒

- 食物繊維やカルシウムの多い食事

- 赤肉や加工肉の摂取を控える

- 適度な運動

- 適正体重の維持

40歳を過ぎたら、年に1回、便に血が混じっていないかを調べる、便潜血検査を受けることがすすめられています。

この検査は、がんがまだ小さく自覚症状がないうちに見つけるチャンスになります。

早いうちに発見できれば、治療も軽くすみ、命を守ることにつながります。

炎症性腸疾患の場合

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起きる病気で、長期間にわたり炎症が続くと、大腸がんの発症リスクが高くなります。

特に、炎症が大腸全体に広がっている場合や、発症から7年以上経過している場合は注意が必要です。

がんの早期発見のため、定期的な大腸内視鏡検査が強く推奨されます。

クローン病は、口から肛門までの消化管のどこにでも炎症が起こる病気ですが、大腸に病変がある場合には大腸がんのリスクが高くなります。

特に、直腸や肛門周囲に長期間炎症や瘻孔(ろうこう)がある場合、がん化のリスクが指摘されています。

こちらも、定期的な内視鏡検査と適切な治療による炎症のコントロールが予防につながります。

家族に50歳未満で大腸がんになった人がいる場合

大腸がんは40歳以上から増えてくるため、通常は40歳をこえたら大腸内視鏡検査をしましょうと言われていますが、家族に50歳未満で大腸がんになった人がいる場合は、30代後半からの大腸内視鏡検査をはじめていくことも検討されます。

遺伝性大腸癌の場合

また、家族性大腸腺腫症(FAP)やリンチ症候群などの遺伝性疾患を持つ方では、大腸がんの発症リスクが非常に高く、早期からの内視鏡検査や、必要に応じて予防的手術、遺伝カウンセリングの活用が勧められます。

このように、自分に合ったリスク評価と予防対策を行うことが、大腸がんを防ぐ最も有効な方法です。

草加西口大腸肛門クリニックでの【大腸がん】の診療

当院では、血便や便通異常、便が細くなったといった症状や、検診で便潜血陽性を指摘された方々を対象に、大腸がんの早期発見・治療に力を入れています。

診察では、まず丁寧な問診を行い、症状の経過やご家族の病歴などを詳しく確認します。その上で、必要に応じて大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を実施し、大腸を直接観察します。

検査の結果、非常に早期の大腸がん(粘膜内にとどまる病変)が見つかった場合には、当院での内視鏡治療(ポリープ切除・粘膜切除術など)が可能なケースもあります。

より進行したがんや、安全性・入院管理が必要な病変については、信頼できる総合病院へスムーズにご紹介し、患者さんの治療がスムーズに進むようサポートいたします。

また、大腸がんの多くは「腺腫(良性ポリープ)」から発展します。そのため、ポリープの段階で確実に切除することが、大腸がんの予防につながります。

便潜血検査が陽性の方は、がんがなくてもポリープが見つかることが多いため、必ず精密検査として内視鏡検査を受けることが大切です。

内視鏡検査による早期発見・早期治療こそが、命を守る最も効果的な手段です。

当院では検査や治療だけでなく、また、当院では生活習慣に関するアドバイスや再発予防にも力を入れており、患者さん一人ひとりに合わせた総合的なサポートを行っています。

「最近、便の調子が気になる」

「家族に大腸がんの人がいて不安」

「検診は毎年受けているけれど、内視鏡はまだ…」

こうしたちょっとした不安や気になる変化があるときこそ、早めの受診が大切です。

どうぞお気軽に、当院へご相談ください。

専門医が丁寧に対応し、安心できる医療をご提供いたします。