潰瘍性大腸炎

目次

潰瘍性大腸炎とは?

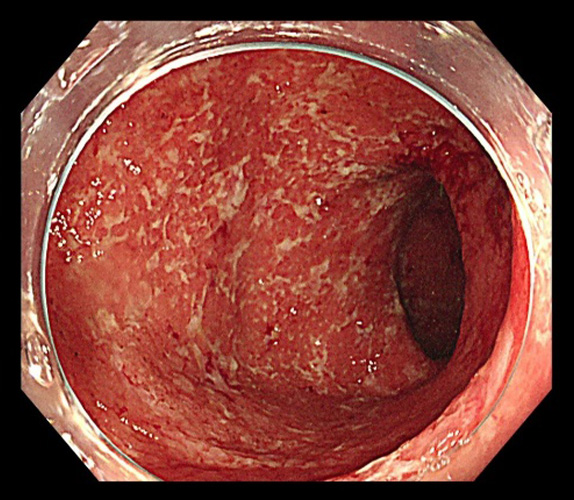

潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis: UC)は、大腸の粘膜に炎症が生じ、びらんや潰瘍が形成される慢性の炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)です。

炎症は直腸から始まり、連続的に大腸全体へ広がっていきます。

症状は再燃と寛解(良くなったり悪くなったり)を繰り返すことが特徴であり、発症すると長期間にわたって経過をみていく必要があります。

近年、患者数は増加しており、日本での患者数は166,060人(平成25年末)で、人口10万人あたり100人程度で、米国の半分以下です。

特に若年層(10〜30代)での発症が多いものの、高齢で発症するケースもあります。

現在原因は完全には解明されておらず、国から難病に指定されています。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎の正確な原因は不明ですが、遺伝的要因、免疫異常、環境因子などの相互作用によって発症すると考えられています。

遺伝的要因

潰瘍性大腸炎は、家族内で同じ病気をもつ人がいることがあり、遺伝的な体質が関係していると考えられています。

ただし、特定の遺伝子だけで発症するわけではなく、複数の要因が重なったときに発症しやすくなると考えられています。

免疫異常

免疫は本来、体を守る仕組みですが、潰瘍性大腸炎では何らかの理由で免疫が腸の粘膜を誤って攻撃してしまい、炎症が続いてしまいます。

これが慢性の腸炎として症状に現れると考えられています。

腸内細菌のバランス異常

腸内には多くの種類の細菌がバランスを保って存在していますが、そのバランスが乱れると免疫の働きにも影響を与え、炎症が起きやすくなることがわかってきました。

腸内フローラの乱れが病気の引き金になる可能性があります。

環境因子

高脂肪・低食物繊維の欧米型の食事、感染症、一部の薬(NSAIDsなど)の使用が、潰瘍性大腸炎の発症や再燃に関わっている可能性があります。

喫煙・虫垂切除との関連

潰瘍性大腸炎に関しては、喫煙している人よりも禁煙者や非喫煙者の方が発症しやすいという逆説的な傾向が知られています。

また、過去に虫垂を切除した人では、発症率がやや低いという研究もあります。

潰瘍性大腸炎の症状

症状は炎症の程度や範囲によって異なりますが、主に以下のようなものがあります。

血便・粘血便

腸の粘膜に炎症や潰瘍ができることで、粘膜が傷つき、血液や粘液が分泌されます。

そのため、便に赤い血が混ざったり、粘液だけが出ることもあります。

症状が強い場合は、排便時に便が出ず、血液だけが出るようなこともあります。

下痢

炎症によって大腸の水分吸収が障害されるため、水っぽい便が頻繁に出るようになります。

軽症でも1日数回、重症では10回以上の下痢が続くこともあり、脱水や電解質の異常をきたすこともあります。

腹痛

潰瘍性大腸炎では、直腸から上行性に炎症が広がるため、左下腹部や下腹部に痛みを感じることが多いです。

痛みは排便前に強く、排便後に一時的に軽快することがあります。炎症が強い場合には持続痛になることもあります。

発熱・倦怠感

炎症が強いと、全身の免疫反応によって発熱やだるさを伴うことがあります。

中等症以上の活動期では、微熱〜38℃台の発熱が見られ、倦怠感や食欲低下をともなうことがあります。

高熱が続く場合は、感染症の合併にも注意が必要です。

体重減少

潰瘍性大腸炎の活動期には、食欲の低下や、頻回の下痢によるエネルギー喪失が重なり、体重が減ることがあります。

炎症による代謝の亢進や、栄養摂取量の不足が背景にあり、長期化すると栄養状態の悪化を招くおそれがあります。

その他の全身症状

潰瘍性大腸炎は腸の病気ですが、関節炎、結節性紅斑(皮膚のしこり)、ぶどう膜炎(目の炎症)などの全身の炎症を伴うことがあります。

これらは「腸管外合併症」と呼ばれ、病気の活動性に連動して起こることもあります。

潰瘍性大腸炎の分類

潰瘍性大腸炎は、以下の4つの分類方法で病態を整理します。

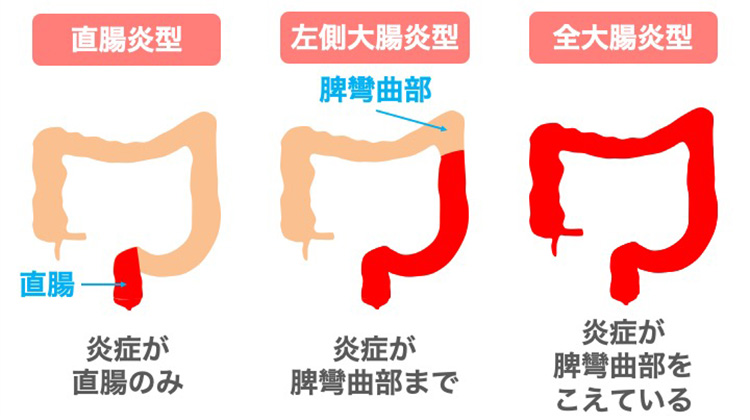

1)病変の拡がりによる分類

- 全大腸炎型:大腸全体に炎症が広がる

- 左側大腸炎型:炎症が直腸から脾彎曲部まで広がる

- 直腸炎型:炎症が直腸に限定される

2)病期の分類

- 活動期:炎症が活発で症状が現れている時期

- 寛解期:症状が落ち着いている時期

3)重症度による分類

- 軽症:1日の排便回数が4回未満で血便が少ない

- 中等症:排便回数が4〜6回で、血便や腹痛がある

- 重症:排便回数が6回以上、発熱や貧血、血液検査で炎症反応の上昇を伴う

- 激症:排便回数が10回以上、頻繁な血便、発熱や頻脈、重度の貧血、重篤な炎症が見られる

4)臨床経過による分類

- 再燃寛解型:症状の再燃と寛解を繰り返す

- 慢性持続型:症状が持続し、寛解期がほとんどない

- 急性激症型:急激に悪化し、重篤な症状を

- 初回発作型:発症時に重症化するが、その後再燃が少ない

潰瘍性大腸炎の検査・診断

潰瘍性大腸炎は血液や粘液の混じった便や、頻回の下痢が長く続くのが特徴です。

このような症状の方で、潰瘍性大腸炎を疑った場合には、まずは詳細な問診を行います。

検査は、血液検査や、便の細菌培養検査などを行い、感染性腸炎など他の病気ではないかを調べます。

例えば、細菌などによる腸炎、薬剤による腸炎、放射線治療後の腸炎などをしっかりと除外することが大切です。

そして、大腸内視鏡検査を行い、炎症の広がりや炎症の程度を確認します。

内視鏡検査の際には、炎症のある粘膜から生検(組織の採取)を行い、顕微鏡の検査(病理組織検査)に提出し、組織学的な潰瘍性大腸炎の可能性の有無を確認します。

場合によっては、腹部エコー、CT、MRI、小腸の検査などを行うこともあります。

最終的には、症状や検査結果を総合的に判断して、厚生労働省が出している潰瘍性大腸炎診断基準に基づき診断を確定していきます。

潰瘍性大腸炎の治療

潰瘍性大腸炎の治療方針の決定は、厚生労働科学研究班事業が作成している「潰瘍性大腸炎診断基準・治療指針」に基づいて行われます。

それぞれの患者さんの炎症の範囲や症状の程度により、治療の流れが変わってきます。

基本的には日本のどの医療施設でも、この指針をもとに治療が行われていますので、日本全国で標準的な治療を受けることができます。

また、症状が重い場合(難治例)の治療の中には入院が必要になるものあり、総合病院での治療が必要な場合もあります。

以下に、ガイドラインに掲載されている潰瘍性大腸炎の治療指針を抜粋し、代表的な治療について説明をしていきます。

薬物療法(第一選択)

5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤(メサラジン、サラゾスルファピリジン)

腸の炎症をおさえる基本的な薬です。

内服薬のほか、坐剤や注腸製剤もあり、症状や炎症の場所に応じて使い分けます。

ステロイド(プレドニゾロン)

炎症をすばやく抑えるため、中等症以上の活動期に短期間使います。

長期間の使用は副作用があるため、寛解導入のみが目的です。

免疫調節薬(アザチオプリン)

免疫の働きを調整し、病気がぶり返すのを防ぐ薬です。

症状が落ち着いたあとに、再発予防(寛解維持)のために長期間使用されます。

生物学的製剤(抗TNF-α抗体、抗IL-12/23抗体など)

体内の特定の炎症物質に直接働きかける注射薬です。

重症例や他の薬が効かない場合に用いられ、高い効果が期待されます。

生免疫抑制剤(タクロリムス)

免疫の働きを強く抑える薬で、特に重症や入院を要する場合に使用されます。

副作用に注意しながら、短期間の使用が基本です。

JAK阻害薬(トファシチニブ、ウパダシチニブ)

炎症を引き起こす細胞内の働きをブロックする飲み薬です。

中等症~重症で他の治療が効かない場合に用いられます。

外科治療

外科治療は、生命の危機がある場合や、薬物治療が無効な場合に行います。

手術をしないと命の危険がある「絶対的手術適応」と、内科的治療が無効な場合など、今後のことを考えると手術をした方がいい「相対的手術適応」があります。

絶対的手術適応

- 大腸穿孔(大腸に穴が空いた場合)、大量出血、中毒性巨大結腸症など生命の危機がある場合

- 重症で強力な内科的治療が無効な場合

- 大腸癌がある場合

相対的手術適応

- 内科的治療が無効な場合

- 小児成長症がある場合

- 将来的に、がんの合併の可能性が高いと考えられる場合

外科治療の基本は大腸全摘出術

外科治療の基本は大腸を全て切除する、大腸全摘術です。

直腸まで切除をしますので、便を貯めることができなくなるため、小腸を使って回腸嚢(パウチ)という袋をつくり肛門部付近へ吻合します。

また手術の状況によっては、人工肛門の造設術を行うこともあります。

潰瘍性大腸炎の治療のまとめ

潰瘍性大腸炎は、症状の現れ方や治療への反応に個人差が大きい病気です。

そのため、最新の診療ガイドラインに基づき、それぞれの患者さんに合った治療法を選ぶことが大切です。

治療の基本は、症状が出ている活動期には炎症を抑える「寛解導入治療」を行い、症状が落ち着いた後は再発を防ぐ「寛解維持治療」を継続していきます。

この病気は、よくなったり悪くなったりを繰り返す「再燃寛解型」が多いため、しっかり通院を続けることが重要です。

また、時に急激に症状が悪化することもあるため、血便や腹痛などが強くなった場合は、我慢せず早めに受診しましょう。

さらに、長期的に炎症が続くと大腸がんのリスクが高まることが知られており、定期的な内視鏡検査によるチェックも欠かせません。

自分の体とじっくり向き合い、主治医と相談しながら治療を続けていきましょう。

草加西口大腸肛門クリニックでの【潰瘍性大腸炎】の診療

当院では、潰瘍性大腸炎と診断された患者さんや、「もしかして潰瘍性大腸炎かも?」と不安を感じて来院される方が多くいらっしゃいます。

まずは丁寧な問診で、下痢・血便・腹痛などの症状や、これまでの経過、生活習慣などを詳しくお聞きします。

その上でお腹の診察を行い、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)で大腸の炎症の状態の評価を行います。

潰瘍性大腸炎は、他の腸疾患との見極めが重要なため、検査では感染性腸炎や大腸がんなど、他の病気をしっかりと除外したうえで診断を確定します。

診断後は、炎症の範囲や症状の程度に応じて、患者さん一人ひとりに合わせた治療を行います。

当院では、5-ASA製剤や、症状が強い場合にはステロイド治療まで対応が可能です。

多くの方はこれらの治療で症状をコントロールできますが、重症例や難治例、より高度な治療(免疫調節薬・生物学的製剤など)が必要な場合には、連携している専門の医療機関をご紹介し、スムーズな治療継続を支援いたします。

「最近、血便や下痢が続いている」「おなかの調子が良くない」といった症状が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

早期の診断と適切な治療が、将来の合併症予防にもつながります。