下痢症

目次

下痢とは?

下痢とは、通常よりも頻繁で水分の多い便が排出される状態を指します。

一般的には1日に3回以上の軟便または水様便が出る場合に下痢とされます。

急性の下痢と慢性の下痢に分類され、急性下痢は数日以内に治りますが、慢性下痢は4週間以上続くものをいいます。

慢性の下痢は、生活の質(QOL)を低下させるだけでなく、背景に大腸がんや炎症性腸疾患などの病気が隠れている可能性があるため、適切な診断と治療が重要です。

下痢の原因

下痢の原因は非常に多岐にわたりますが、大きく分けると以下のような原因が考えられます。

感染性

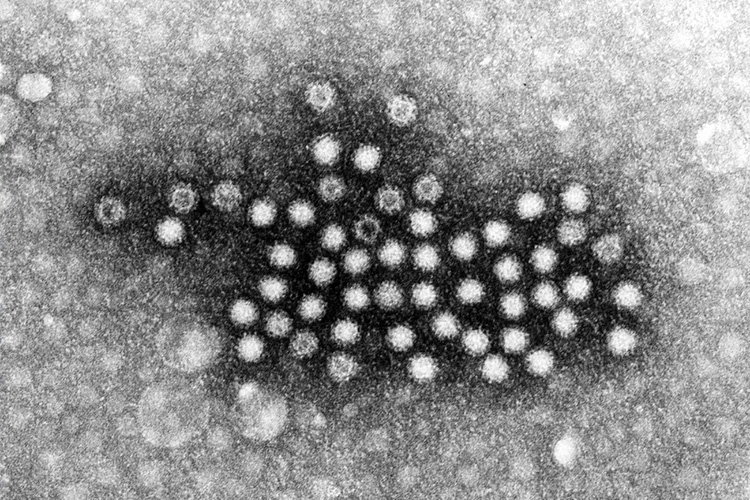

ウイルスや細菌、寄生虫などによって腸に感染が起こると、腸の粘膜が炎症を起こし、水分吸収がうまくいかずに下痢が起こります。

よく知られている原因にはノロウイルス、ロタウイルス、大腸菌(O157など)、サルモネラ菌、キャンピロバクターなどがあります。

発熱や嘔吐、腹痛を伴うことも多く、特に冬場や集団生活の場で流行することがよくあります。

食事性

食べ物や飲み物が原因となって下痢を引き起こすことがあります。

代表的なものには、乳糖不耐症(牛乳や乳製品で下痢を起こす)、アルコールやカフェインの過剰摂取、辛いものなどの刺激物の摂取などがあります。

特に冷たい飲食物を急に大量にとることでも一時的に腸が刺激され、下痢になることがあります。

消化器疾患

下痢を繰り返す場合には、消化器の病気が背景にあることがあります。

特に注意すべき疾患には以下のようなものがあります。

過敏性腸症候群(IBS)

ストレスや自律神経の乱れが引き金となり、腸の運動が過敏になることで、下痢や便秘を繰り返す疾患です。

腹痛や腹部不快感を伴うことが多く、検査で異常が見つからないことも特徴です。

炎症性腸疾患(IBD)

潰瘍性大腸炎やクローン病などが含まれます。若年〜中年に好発し、腸の粘膜に慢性的な炎症が生じ、下痢や血便、腹痛が続く疾患です。

原因は明らかでないものの、免疫異常が関与しているとされます。

膵外分泌不全

慢性膵炎や膵がんなどにより、消化酵素の分泌が不十分となると、脂肪の消化・吸収ができなくなり「脂肪便(白っぽく油っぽい便)」や水様性の下痢を起こします。

セリアック病

小麦などに含まれるグルテンに対する免疫反応により小腸が障害され、栄養吸収不良と下痢をきたします。

日本ではまれですが、欧米では比較的多い疾患です。

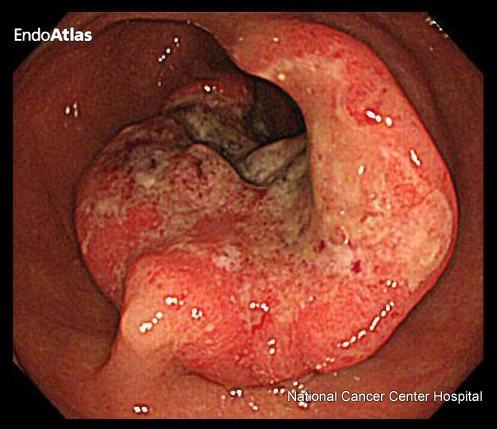

大腸がん

進行した大腸がんでは、腸管が狭くなり、便が通過しにくくなることで「下痢でしか出ない」状態になることがあります。

特に、50歳以上で血便や便の形の変化、体重減少がある場合には要注意です。

大腸がんの初期は無症状なことも多いため、早期発見のためには大腸内視鏡検査が推奨されます。

薬剤性

抗生物質の服用により腸内細菌のバランスが崩れ、下痢を引き起こすことがあります。

また、糖尿病の治療薬、胃腸薬、抗がん剤、さらには便秘薬の乱用でも下痢が生じることがあります。

薬の服用歴をよく確認し、医師に相談することが大切です。

心理的要因

緊張やストレスが原因で自律神経が乱れると、腸の運動が活発になりすぎて下痢を引き起こすことがあります。

「過敏性腸症候群(IBS)」の一形態として現れることも多く、心と腸が密接に関係していることを示しています。

下痢の症状

下痢は単なる便の異常だけではなく、以下のような症状を伴うことがあります。

- 水様便

- 腹痛・腹部膨満感

- 吐き気・嘔吐

- 発熱

- 血便

- 粘液便

- 脱水症状

特に、高熱を伴う場合や脱水による口の渇き、尿量の減少、めまいなどがみられる場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

また、血便や粘液が混じる便は、潰瘍性大腸炎や大腸がんなどの病気の可能性もあるため、放置せず早めに医療機関を受診してください。

下痢が続いている、あるいはいつもと違う症状があるときには、原因をしっかりと調べることが重要です。

特に40歳以上の方は、大腸がんのリスクも増えてきますので、大腸内視鏡検査をお勧めします。

下痢の検査・診断

慢性下痢が続く場合、原因を特定するために以下のような検査が行われます。

問診・身体診察

食事内容や服用している薬、旅行歴、家族歴、症状の経過などを詳しく確認します。

診察では、お腹の触診や聴診、必要に応じて直腸がんなどの病気がないかを調べるために直聴診を行います。

便検査

感染性腸炎が疑わしい場合に、便の培養検査を行うことがあります。

血液検査

炎症や貧血の程度、栄養状態などを評価します。

大腸内視鏡検査

大腸がんや炎症性腸疾患の有無を調べるために行います。

特に40歳以上の方、血便がある方、慢性的な下痢が続く方は、大腸内視鏡検査を受けることが重要です。

下痢の治療

急性の下痢の場合

急に始まった下痢(急性下痢)の場合は、まず脱水症状の予防が最優先です。

水分をしっかりと補いましょう。

水やスポーツドリンク、経口補水液、ゼリー飲料などが効果的です。

また、腸を安静に保つために、無理に食事をとる必要はありません。

下痢が落ち着いてきたら、おかゆやうどん、具の少ないスープなど消化にやさしい食事から少しずつ再開しましょう。

市販の整腸剤を使っても問題ありませんが、下痢止めの使用には注意が必要です。

特に感染性腸炎が疑われる場合は、ウイルスや細菌を体外に排出できず、かえって症状が悪化することがあります。

慢性の下痢の場合

1カ月以上続く慢性の下痢は、背後に病気が隠れている可能性があります。

原因となる疾患の診断と治療が第一となります。

治療と並行して、腸への刺激を避けるために、脂っこい肉類や揚げ物、刺激物(香辛料、カフェイン、アルコールなど)は控えましょう。

おかゆやうどん、やわらかく煮た野菜など、お腹にやさしい食事を続けることが回復の助けになります。

薬物療法

下痢の治療では、原因や症状に応じてさまざまな薬が使用されます。

下痢止めは一時的に便の回数を減らしたいときに有効ですが、感染性の下痢(ウイルスや細菌性腸炎など)の場合は、体外に原因物質を排出できず悪化する可能性があるため、使用は慎重に行う必要があります。

プロバイオティクス(乳酸菌・ビフィズス菌など)は、腸内環境を整え、特に抗生物質使用後や慢性的な下痢の改善に役立ちます。

これらは整腸剤にも含まれており、整腸剤は腸の働きを全体的に整える薬の総称で、プロバイオティクスはその一部にあたります。

細菌感染症が原因と診断された場合には、抗菌薬(抗生物質)が処方されます。

また、胆汁酸が原因となる「胆汁酸性下痢」には、胆汁酸吸着薬が用いられることもあります。

さらに、過敏性腸症候群(IBS)のうち下痢型に対しては、特有の薬物療法が行われます。

代表的なのがセロトニン受容体拮抗薬(イリボー)で、腸の過敏な動きを抑えて下痢を改善します。

また、抗コリン薬(ブスコパンやチアトン)は腸のけいれん性の痛みを緩和し、漢方薬も体質改善やストレス性の症状に効果が期待されます。

さらに、脳腸相関を調整する目的で、抗うつ薬や抗不安薬を少量使用することもあります。

薬の使用は、原因や体質に応じた選択が重要であり、必ず医師の診断と指導のもとで行うようにしましょう。

生活習慣の改善

慢性的な下痢は、食生活や生活リズムの乱れ、ストレスなどが原因となることがあります。

まずは規則正しい食事を心がけ、脂っこいものや刺激物の摂取を控えましょう。

適度な運動や十分な睡眠も腸のリズムを整えるのに効果的です。

また、ストレスは腸の働きに大きく影響するため、リラックスできる時間を意識的に作ることも大切です。

生活習慣を見直すことが、下痢の改善や再発予防につながります。

草加西口大腸肛門クリニックでの【下痢症】の診療

当院では、急に始まった下痢や、何週間も続く慢性的な下痢でお悩みの患者さんが多くご来院されています。

まずは、症状の経過や日常生活の様子、服用中の薬、食事の内容などを丁寧にうかがいます。

加えて、腹部の診察や直腸診を行い、必要に応じて血液検査や便の検査を実施します。

特に、40歳以上の方、血便がある方、体重減少がみられる方、下痢が長期間続く方には、大腸がんや炎症性腸疾患などの病気が隠れていないかを調べるため、大腸内視鏡検査をご提案しています。

治療は、下痢の原因や体質に応じて柔軟に対応しています。

「仕事中に何度もトイレに行ってしまう」

「食後すぐに下してしまう」

「最近、下痢だけでなく血も混じるようになった」など、不安な症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

患者さん一人ひとりの症状と背景を丁寧に把握し、安心して日常生活を送れるようサポートいたします。