おなかが痛い(腹痛)

目次

おなかが痛い(腹痛)とは?

「お腹が痛い」という症状は、誰もが一度は経験する非常に一般的なものです。

痛みの程度は軽い違和感から、動けないほどの激痛までさまざまで、痛む場所(上腹部、下腹部、右下腹部など)や痛み方(キリキリ、ズキズキ、シクシク、張る感じなど)によって、考えられる原因も異なります。

また、「お腹」と一言で言っても、胃、小腸、大腸、胆のう、膵臓、さらには泌尿器や婦人科臓器まで、多くの臓器が関係しており、痛みの原因も多岐にわたります。

軽症で自然に治るものから、すぐに治療が必要な緊急疾患まで幅広いため、自己判断は禁物です。

まずは、「いつから」「どこが」「どのように」痛むのかを整理し、必要に応じて適切な医療機関を受診しましょう。

おなかが痛い原因となる疾患

お腹の痛みの原因はさまざまですが、大きく分けて以下のようなグループに分類できます。

- 消化管(胃や腸)の疾患

- 肝胆膵の疾患

- 泌尿器系の疾患

- 婦人科系の病気

- 心臓・血管系の疾患

以下でそれぞれについてみてきます。

消化管(胃や腸)の疾患

胃炎

胃の粘膜が炎症を起こす病気で、ストレスや暴飲暴食、ピロリ菌、薬剤(NSAIDs)などが原因です。

みぞおちの痛みや不快感、ムカムカ、食欲不振、吐き気などが現れます。

検査は、胃内視鏡検査で粘膜の炎症や出血の有無を確認し、ピロリ菌検査も行います。

治療は、原因に応じて胃薬(PPIやH2ブロッカー)や、ピロリ菌除菌、生活習慣の改善を行います。

胃・十二指腸潰瘍

胃・十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜が深く傷つき、潰瘍をつくった状態です。

主な原因はピロリ菌感染と薬剤(NSAIDsなどの痛み止めやステロイドなど)です。

空腹時や夜間のキリキリする痛み、吐き気、食欲不振、出血や貧血が見られます。

胃内視鏡検査で潰瘍や出血の有無を確認するとともに、ピロリ菌感染のチェックも行います。

治療は、胃酸を抑える薬の内服し、ピロリ菌が陽性の場合はピロリ菌の除菌も行います。

重症例や穿孔・大量出血時には入院や止血のための処置や手術が必要となります。

機能性ディスペプシア

機能性ディスペプシアとは、胃に明らかな異常が見つからないのに、胃もたれやみぞおちの痛み、不快感などが続く状態をいいます。

胃の運動機能の低下や、知覚過敏、ストレスなどが関係すると考えられています。

食後の膨満感、早期満腹感、みぞおちの痛みや焼けるような感じなどが主な症状で、日常生活に支障をきたすこともあります。

胃内視鏡検査や血液検査などで胃潰瘍やがん、ピロリ菌感染などの病気を除外した上で診断されます。

生活習慣の見直しに加え、胃酸を抑える薬、胃の動きを整える薬、必要に応じて抗不安薬などを使います。ストレス対策も重要です。

胃アニサキス症

アニサキスという寄生虫が、生魚(サバやイカなど)を食べた後に胃に侵入し炎症を引き起こす病気です。

食後数時間以内にみぞおちに突発的で強烈な痛みが出現し、嘔吐や吐き気を伴うことがあります。

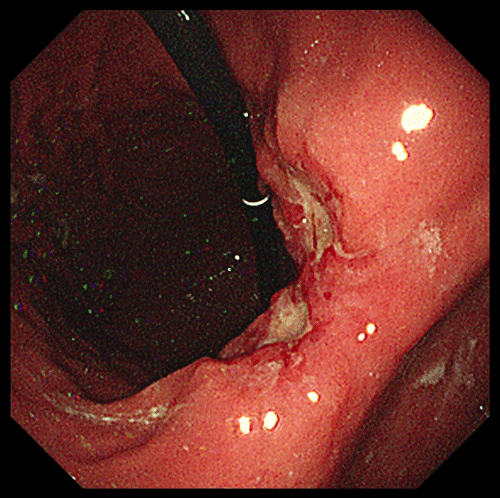

上の画像のように、胃内視鏡検査でアニサキスを直接確認し、摘出することで診断と治療を同時に行います。

このように治療は、内視鏡による虫体の除去が最も有効です。

アニサキスが腸まで達すると、腸の壁を食い破って穿孔を起こす可能性もあるため、サバやイカなど生魚を食べた心当たりがある場合は、早めに胃内視鏡検査ができる医療機関を受診してください。

胃がん

胃の粘膜に発生する悪性腫瘍で、ピロリ菌感染や喫煙、食生活の乱れがリスク要因です。

初期は無症状が多く、進行するとみぞおちの痛み、食欲低下、体重減少、吐き気、黒色便などが現れます。

胃内視鏡検査による観察と組織生検が診断の基本で、進行度を決めるためにCT検査でリンパ節や他の臓器への転移の有無を調べます。

早期がんの場合は内視鏡切除が可能ですが、進行がんでは手術や化学療法、放射線治療を組み合わせて治療を行います。

急性虫垂炎

盲腸の先にある虫垂が炎症を起こす病気で、10〜30代に多く発症しますが、全年齢で起こる可能性があります。

初期はみぞおちや、へその周りが痛み、時間とともに右下腹部に移動して痛みが強くなり、発熱や吐き気を伴うこともあります。

血液検査で炎症の程度を確認し、腹部エコーやCTで虫垂の腫れを評価します。

治療は、抗菌薬で炎症を抑えるか、虫垂切除術(腹腔鏡手術含む)を行います。

穿孔をしている場合は腹膜炎になると命に関わるため、緊急手術が必要です。

そけいヘルニア

腸の一部が足の付け根(そけい部)に飛び出す病気で、男性に多く見られ、加齢や腹圧の上昇が要因です。

立位や咳でそけい部に膨らみが出現し、時に痛みを伴います。

嵌頓といって腸が飛び出たまま戻らないと激しい腹痛、嘔吐が起こります。

視診と触診、腹部エコーやCTで診断が可能です。

そけいヘルニアは自然には治らないため、手術が基本です。

嵌頓時には腸が壊死してしまう可能性があるため、緊急手術が必要で場合によっては腸切除を伴うこともあります。

腸閉塞

腸の内容物の通過がさまたげられる状態で、原因は術後の癒着、腫瘍、ヘルニアなど多岐にわたります。

腹痛、膨満感、吐き気・嘔吐、排便・排ガスの停止が見られます。

腹痛は痛みがずっと続くというよりも、波のように強くなったり弱くなったりするのが特徴です。

腹部レントゲン写真線やCT検査で腸の拡張、閉塞部位の特定、ガスの分布を確認します。

入院の上、絶食と点滴で腸の安静を保ち、鼻からチューブを入れてたまった腸液を抜くことで減圧を行います。

保存的治療で改善がみられなければ手術が必要になります。

慢性便秘

慢性便秘は、排便の回数が少ない・便が硬い・出しにくいなどの状態が3か月以上続くことをいいます。

生活習慣や加齢、ストレス、食事内容、腸の動きの低下、内服薬の影響など、さまざまな原因があります。

便秘は一見軽く見られがちですが、腸内に便が溜まりすぎると腹痛や膨満感を引き起こす原因となります。

腹痛、腹部の張り(ガスがたまる感じ)、排便後のスッキリしない感じが特徴です。

食欲不振や頭痛、イライラなど全身症状を伴うこともあります。

問診と視診・触診のほか、必要に応じて腹部X線や超音波、血液検査、大腸内視鏡検査を行って、器質的疾患(がんや狭窄)がないかを確認します。

生活習慣の見直し(食物繊維・水分摂取、運動)が第一で、それに加えて下剤や便を軟らかくする薬などを使用します。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は、腸に炎症や腫瘍などの異常がないにもかかわらず、腹痛や便通異常(下痢・便秘など)を繰り返す病気です。

ストレスや自律神経の乱れ、腸内環境の変化などが関与しており、若い世代にも多くみられます。

腹痛とともに、下痢や便秘があり、またはそれを交互に繰り返すこともあります。

特に朝や緊張した時、通勤・通学前にお腹が痛くなりやすいのが特徴で、排便すると痛みが軽くなる傾向があります。

大腸内視鏡検査や血液検査などで器質的な病気(大腸がんや炎症性腸疾患など)を除外したうえで診断されます。

食生活やストレスの見直し、整腸剤や便通調整薬を使った治療が行われます。

必要に応じて漢方薬や抗不安薬を併用することもあります。

再発しやすいため、長期的な体調管理が大切です。

感染性腸炎

感染性腸炎は、ウイルスや細菌、寄生虫などが腸に感染し、炎症を起こす病気です。

ノロウイルスやカンピロバクター、サルモネラなどが代表的な原因で、食べ物や手指を介して感染します。

急な腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、発熱などがみられます。

細菌性腸炎では血便や高熱を伴うこともあります。

症状に応じて、便検査や血液検査を行い、原因となる病原体の特定を試みます。

軽症の場合はお腹を安静にして、整腸剤や水分補給を中心とした対症療法で回復をしていきます。

重症例や細菌性腸炎では抗生物質が必要になることもあります。

大腸憩室炎

大腸の壁にできた小さな袋(憩室)が炎症を起こす病気で、高齢者に多くみられます。

便秘などにより腸内の圧力が上昇することが原因です。

左下腹部や右下腹部の痛み、発熱、便秘や下痢が見られます。

血液検査で炎症の有無を確認し、腹部CTで憩室の炎症や膿瘍の形成を評価します。

軽症では抗菌薬の内服、重症例や合併症がある場合は入院加療や手術が行われます。

虚血性腸炎

大腸の血流が一時的に低下し、粘膜が障害を受けることで発症します。

便秘や動脈硬化、脱水などが原因となり、高齢者に多く見られます。

突然の左下腹部〜下腹部の痛みとともに、下痢、血便(鮮血〜暗赤色)が出るのが特徴です。

腹部CTや大腸内視鏡検査で、粘膜の浮腫や出血を確認し、他疾患との鑑別を行います。

多くは食事を止め、腸を安静に保つことで、保存的治療で回復します。

重症例では入院での治療や手術が必要となることもあります。

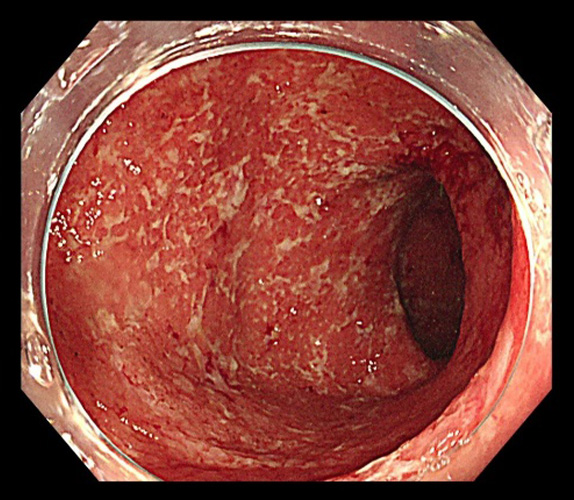

潰瘍性大腸炎

大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる炎症性腸疾患で、原因は不明で国から難病にも指定されています。

20歳代〜30歳代での発症が多いですが、50歳以降で発症することもあります。

腹痛、下痢、血便、粘液便が繰り返し見られ、発熱や体重減少を伴うこともあります。

大腸内視鏡で炎症や潰瘍の範囲を確認し、病理組織の検査で診断されます。

治療は、5-ASA製剤、ステロイド、免疫調整薬などを用いた薬物療法で症状のコントロールをするが基本となりますが、重症例では手術が行われることもあります。

クローン病

(OLYMPUS EndoAtlasより引用)

口から肛門までの全消化管に慢性の炎症を起こす炎症性腸疾患で、原因は不明で、国から難病にも指定されています。

10歳代〜20歳代の若年層に多く発症します。

腹痛、下痢、体重減少、発熱が主な症状で、肛門病変(痔瘻など)もよく見られます。

内視鏡、CT、カプセル内視鏡、小腸造影などで病変を評価し、病理検査で診断します。

栄養療法、抗炎症薬、生物学的製剤などによる治療が行われ、場合によっては外科手術が必要となります。

消化管穿孔・腹膜炎

何らかの原因で、胃や腸に穴が開き、便などがお腹の中にもれ出すことで腹膜炎を起こす緊急性の高い疾患です。

突然の激しい腹痛、お腹が板のように硬くなる(板状硬)、発熱、吐き気、意識障害が見られます。

腹部レントゲン検査で遊離ガスを確認し、CTで穿孔部位と腹腔内の炎症所見を評価します。

緊急手術が基本で、穿孔部の縫合や切除、腹腔内洗浄を行います。

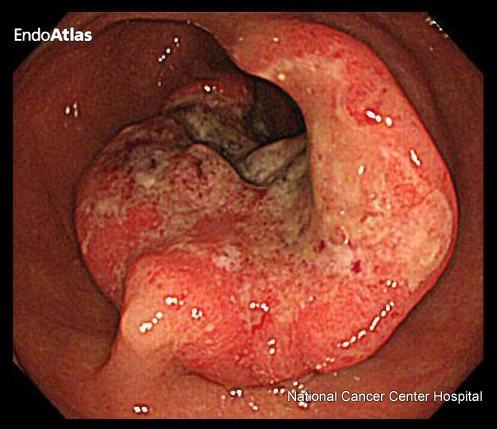

大腸がん

(OLYMPUS EndoAtlasより引用)

大腸の粘膜に発生する悪性腫瘍で、加齢や食生活の影響、遺伝的要因が関係します。

初期は無症状のことが多く、進行すると腹痛、便秘や下痢、血便、体重減少などが見られます。

大腸内視鏡検査で腫瘍を発見し、組織検査で診断を確定します。

CTやMRIで転移の有無を評価し進行度(ステージ)を決定して治療方針を立てていきます。

早期大腸がんの場合は内視鏡切除、進行大腸がんでは手術、抗がん剤、放射線治療などを組み合わせて治療を行います。

肝胆膵の疾患

胆石症・胆嚢炎

胆のうは肝臓の下にある袋状の臓器で、胆汁をためる働きがあります。

胆石症はその胆のうに結石ができる病気で、石が胆のうの出口をふさぐと炎症(胆のう炎)を引き起こします。

右上腹部の鋭い痛みが特徴で、背中や肩に痛みが広がることもあります。

吐き気、発熱、食欲低下を伴うこともあります。脂っこい食事の後に症状が出やすいです。

腹部エコーで胆石の有無や胆のうの腫れを確認します。血液検査で炎症反応や肝機能も調べます。

炎症が軽い場合は抗菌薬や点滴で治療し、症状が落ち着いてから胆のうを摘出します。

強い炎症がある場合は緊急手術が必要になることもあります。

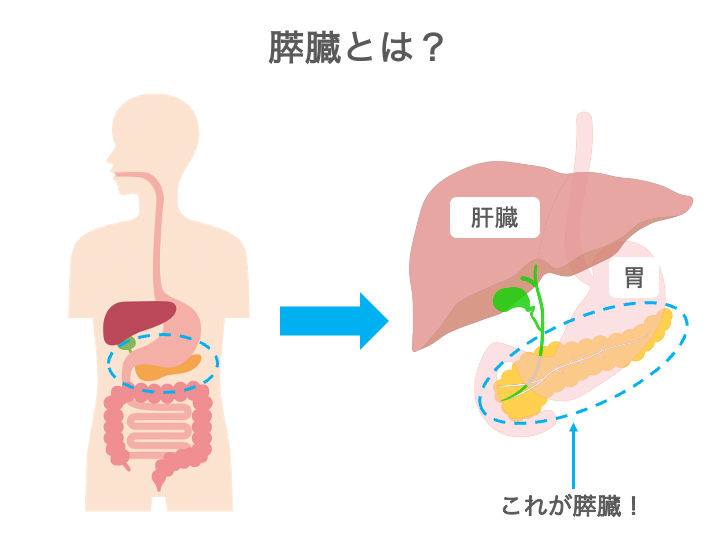

膵炎

膵臓は十二指腸にくっついていて、胃の後ろ側(背中側)にあります。

膵臓は消化酵素やインスリンを作る臓器で、この膵臓に炎症が起こるのが膵炎です。

膵炎には、急性と慢性があり、アルコールの過剰摂取や胆石が主な原因です。

みぞおちの強い痛みが特徴で、痛みは背中にまで響くことがあります。

吐き気や嘔吐、発熱、食欲不振を伴います。急性膵炎は重症化すると命に関わることもあります。

血液検査で膵臓の酵素(アミラーゼ、リパーゼ)の上昇を確認し、CTやエコーで膵臓の腫れや炎症の広がりを調べます。

絶食と点滴で膵臓を休ませ、炎症を抑えます。

重症例では集中治療が必要になることもあり、胆石が原因の場合は胆のう摘出術が検討されます。

膵臓がん

膵臓にできるがんで、早期発見が難しく、診断時には進行していることが多い病気です。

初期には目立った症状が少なく、進行するとみぞおちや背中の痛み、体重減少、食欲不振、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)が現れます。

血液検査で腫瘍マーカー(CA19-9など)を調べ、CTやMRIで膵臓の腫瘍を評価します。

確定診断には内視鏡的手技での組織検査が行われます。

手術可能な場合は膵頭十二指腸切除術などが行われます。

進行例では抗がん剤治療や放射線治療が行われます。

泌尿器系の疾患

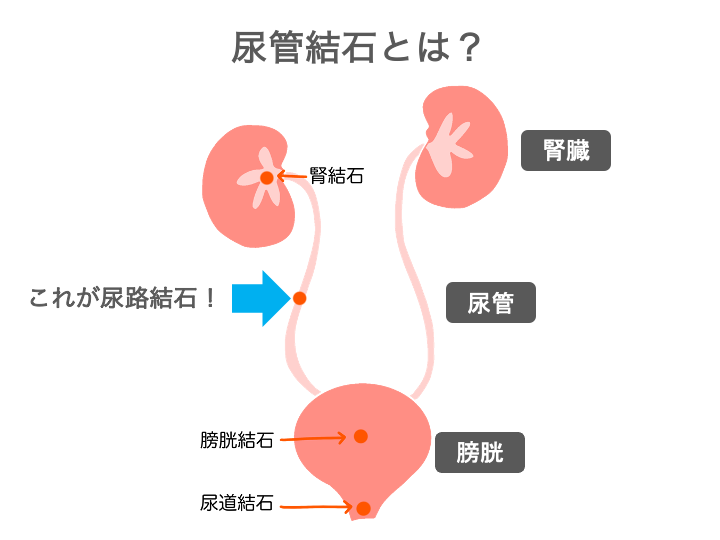

尿管結石

腎臓でできた結石が尿管(腎臓と膀胱をつなぐ管)に移動して詰まることで、激しい痛みを引き起こす病気です。

水分不足や食生活、体質が関係します。

突然の激しい脇腹や下腹部の痛みが典型的で、痛みは波のように強くなったり和らいだりを繰り返します、血尿を伴うことも特徴です。

吐き気、嘔吐、冷や汗、腰痛を伴うこともあります。

尿検査や腹部レントゲン検査、超音波やCTなどの検査を行います。

小さな石は自然排石を目指し、鎮痛薬や排石促進薬を使用します。

石が大きい、痛みが強い、尿が出ない場合には体外衝撃波破砕術や内視鏡手術を検討します。

膀胱炎

膀胱に細菌が入り込み炎症を起こす病気で、女性に多く見られます。

原因はトイレを我慢する、冷え、性交渉などさまざまです。

排尿時の痛みや焼けるような違和感、頻尿、残尿感、尿のにごりや血尿が見られますが、発熱はあまりありません。

尿検査で白血球や細菌の有無を確認し、必要に応じて尿培養を行います。

再発が多い場合は超音波やCTも行います。

原因となる細菌に対する抗生物質を内服します。

症状は数日で改善しますが、処方された薬は指示通りに最後まで服用することが重要です。

水分をしっかりとることも有効です。

婦人科系の疾患

婦人科系の疾患の多くも腹痛の原因となります。

女性だけに腹痛をきたす疾患として以下のものがあります。

- 月経困難症(月経痛)

- 異所性妊娠(子宮外妊娠)

- 切迫流産・進行流産

- 子宮内膜症

- 子宮筋腫

- 卵巣出血

- 卵巣炎・卵管炎

- 卵巣嚢腫(腫瘍)軸捻転

- 子宮頸がん

- 子宮体がん

- 骨盤内感染症(クラミジア)

妊娠中の腹痛は緊急対応が必要になるパターンが多いので、すぐに産婦人科を受診してください。

また、女性で腹痛を繰り返しているけど、消化器内科などで検査をしても原因がよくわからないという方は、一度産婦人科で相談をしてみてください。

心臓・血管系の疾患

心臓や血管の疾患でも腹痛が起こることがあります。

心臓や血管の疾患は発症すると命に関わるため、迅速な対応が必要です。

急性心筋梗塞

心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が急に詰まり、心筋が壊死する命に関わる病気です。

高血圧・糖尿病・喫煙・脂質異常症などが主なリスク因子です。

胸の中央を圧迫されるような強い痛みが特徴で、左肩や背中に広がることもあります。

冷や汗、息苦しさ、吐き気を伴うことが多く、みぞおちや上腹部の痛み・違和感として現れることもあり、胃の不調と間違われることがあります。

心電図で虚血性変化を確認し、心筋マーカー(トロポニンなど)の血液検査を行います。

カテーテルによる冠動脈造影で血管が詰まっている部位を特定します。

心臓カテーテルによって詰まった血管を再開通させるのが基本です。

発症からの時間が短いほど救命率が上がります。

急性大動脈解離

大動脈解離とは、心臓から全身に血液を送る大動脈の壁が裂け、血液が壁の中に入り込むことで血管が二重構造になり、破裂や臓器への血流障害を引き起こす危険な病気で、高血圧や動脈硬化が主な原因となります。

突然の激しい胸や背中、腹部の痛みが特徴で、「引き裂かれるような痛み」と表現されます。

冷や汗、吐き気、意識障害、下半身のしびれなどを伴うこともあります。

造影CTが診断の決め手で、裂け目の場所や範囲を正確に確認します。

解離のタイプによっては緊急手術が必要です。

安定している場合でも血圧管理を中心とした厳密な内科治療が行われます。

早期診断・治療が命を守る鍵です。

腹部大動脈瘤破裂

腹部大動脈瘤とは、お腹の中を走る大動脈の壁が弱くなり、こぶのように膨らんだ状態です。

通常は無症状ですが、破裂すると命に関わる非常に危険な状態になります。

高血圧や喫煙、動脈硬化が主な原因です。

突然の強い腹痛や背中の痛みが起こり、冷や汗、吐き気、意識低下、血圧の急低下などショック状態になることがあります。

緊急時は造影CT検査で破裂の有無や出血の範囲を確認します。

病歴と症状から迅速に判断されることもあります。

破裂時にはすぐに止血と人工血管による置換術などの緊急手術が必要です。

時間との勝負となるため、早急な対応が生死を分けます。

お腹が痛い時の病院受診の目安は?

お腹の痛みは誰もが経験したことがあると思います。

様子をみていると自然に治るものがほとんどですが、中には命に関わる病気が隠れている場合もあります。

急激な腹痛で、いつもと明らかに様子が違う時は、血液検査やCT検査などができる、救急病院を受診してください。

緊急受診が必要なサイン

以下のサインがある場合は、命に関わる重大な疾患が原因の可能性がありますので、救急病院を受診してください。

- 歩けないほどの急激な腹痛で冷や汗や脂汗が出る

- 発熱(38℃以上)や悪寒を伴う

- 吐き気や嘔吐が続いていて水分もとれない

- 便やガスが1日以上出ず、お腹がどんどん張ってくる

- 大量の血便や下血が継続している

- お腹が板のように硬くなる

- 腹痛だけでなく、背中や胸や肩にも痛みが広がる

- 息苦しさや動悸を伴う

- 意識がもうろうとしてぼんやりしている

- 顔色が悪く、ぐったりとしている

- 高齢者や基礎疾患がある方でいつもと様子が違う

クリニックでも相談できる症状

以下の場合には緊急性は低いため、まずはお近くのクリニックで相談をしてみてください。

- 腹痛が数日間以上続いている

- 以前から腹痛とともに下痢もある

- 下痢や便秘を何度も繰り返している

- 便が数日に1回くらいしか出ない

- 排便後にもお腹に違和感や痛みが残る

- おならがたまりやすく、お腹の張りが気になる

- ストレスや緊張でお腹が痛くなることが多い

- 朝だけお腹が痛くなる(学校・仕事前など)

- 少量の血便や下血を伴う

- 食べたあとにお腹がゴロゴロして痛くなる

- 痛みは軽いが、なんとなく不安で気になる

「こんな軽い症状で病院に行っていいのかな?」と迷われる方も多いですが、早めに相談することで安心につながります。

クリニックでも相談できる症状の場合、緊急性は高くはありませんが、大腸がんなど命に関わる病気が原因の可能性もあります。

「いつもの腹痛となんとなく違うな」と思う時には、自己判断して放置せずに早めに医療機関を受診してください。

草加西口大腸肛門クリニックでの『腹痛』の診療

当院には「お腹が痛い」という症状で来院される方が多数いらっしゃいます。

急な激しい痛みから、慢性的に続く違和感まで、症状の背景は人それぞれです。

まずは、痛みの始まりや場所、性質、これまでの病歴などについて丁寧に問診し、腹部の診察を行います。

この初期評価をもとに、痛みの原因や重症度、緊急性の有無を判断していきます。

診察の結果、腸や胃の病気が疑われる場合には、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)や胃内視鏡検査(胃カメラ)を行い、腸や胃の状態を直接確認します。

内視鏡の検査中は、鎮静剤や鎮痛剤を使用して、できるだけつらさの少ない方法で実施しています。

また、膵臓や肝臓などの消化管以外の臓器が原因と考えられる場合や、より詳しい検査が必要な場合には、信頼のおける総合病院をご紹介いたします。

「これくらいの痛みで受診していいのかな」と迷われることもあるかもしれませんが、腹痛の中には大腸がんや胃がんなど、命に関わる重大な病気が隠れていることもあります。

最近の痛みが「いつもと違う」「繰り返す」「だんだん悪化している」と感じたら、早めに医療機関でご相談ください。

当院では、患者さんの不安を取り除き、適切な診断と治療が受けられるようサポートしています。

気になる症状があるときは、どうぞお気軽にご相談ください。

腹痛に関するQ&A

以下のような場合は、命に関わる病気の可能性がありますので、自分の命を守る行動として、救急車を呼ぶのをためらわないでください。

- これまでに経験をしたことがない強い痛み

- お腹が痛すぎて歩けない

- 冷や汗・脂汗が出て顔面蒼白

- 意識がもうろうとしている

- 吐血や下血がある

- 便やガスが全く出ず苦しい

- 胸の痛みや背中の痛みもある

- 妊娠中で強い腹痛がある