血便・下血が出る

目次

血便と下血の違い

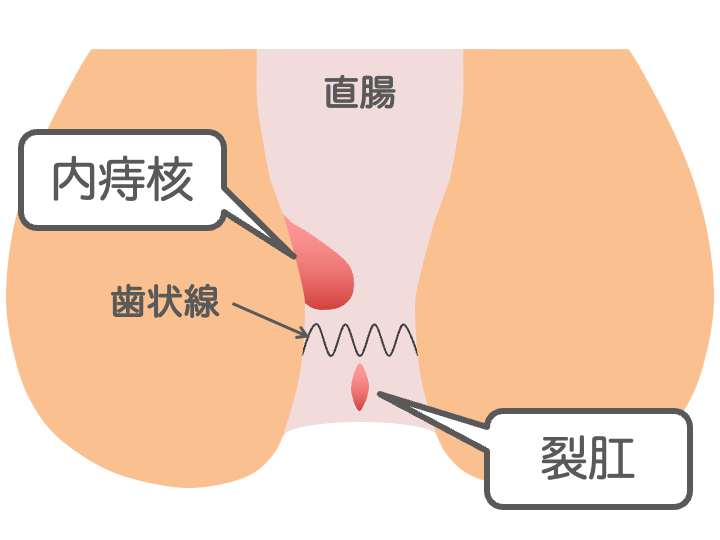

血便と下血はいずれも肛門から出る「血の混じった便」を指しますが、違いは血の色にあります。

血便

便に「鮮やかな赤い血」が混ざる状態で、肛門や大腸からの出血が多いです。

下血

「黒っぽいタールのような便(黒色便)」で、胃や十二指腸など肛門から遠い部分からの出血によることが多く、血液が酸化されて黒くなっています。

出血してから時間が経つと便の色は赤色から黒色に変化していきます。

このため、出血部位が肛門に近いほど血の色は赤く、遠いほど黒くなります。

出血の色は、病気の場所や性質を推定する大切な手がかりになるため、可能であればスマートフォンなどで出血の写真を撮っておくと診察の際に役立ちます。

血便・下血の原因となる疾患

血便や下血の原因には、軽度のものから命に関わる重大な病気までさまざまあります。

中でも「痔」が最も多い原因ですが、大腸がんなど早期発見が重要な病気もあるため、自己判断せず病院を受診しましょう。

痔(いぼ痔、切れ痔)

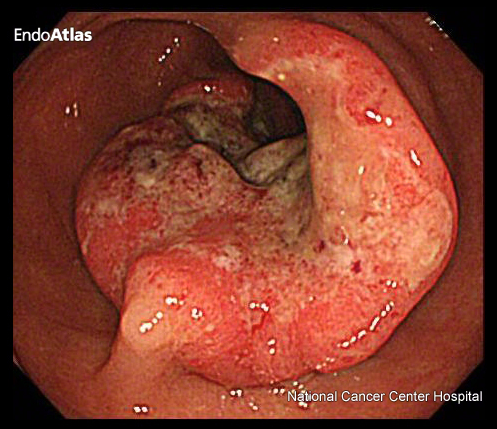

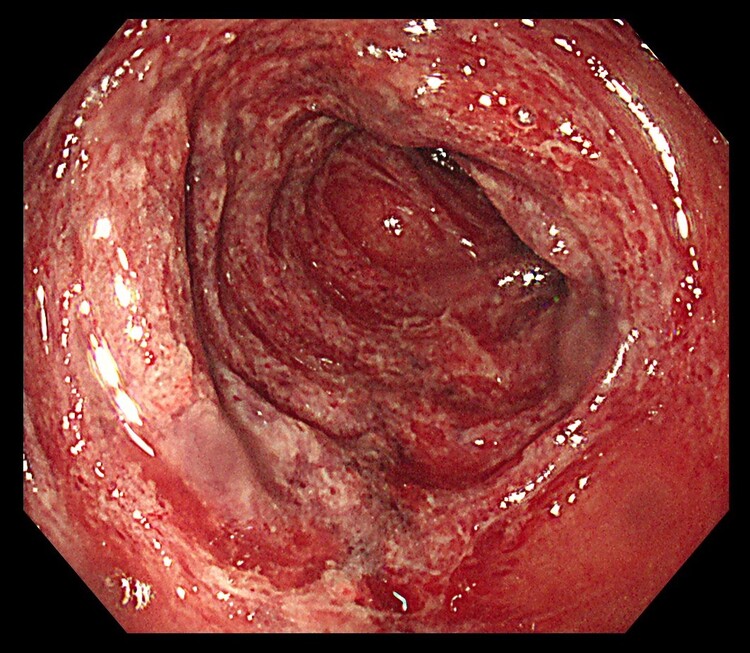

大腸がん

大腸がんは悪性疾患で、進行すると命に関わる病気です。

初期の大腸がんは、症状は特に出ませんが、進行すると、

- 血便や下血

- 下痢と便秘の繰り返し

- 細い便

- 腹痛

- お腹の張り

- 体重減少

などの症状が現れます。

特に肛門近くのがんでは、痔と見分けがつきにくい赤い血が出ることもあります。

また、痔と大腸がんが同時に存在している場合もあり要注意です。

大腸がんは大腸内視鏡検査で早期発見することができます。

「赤い血だから痔からの出血だろう」と自己判断して放置せずに、出血がある場合は必ず医療機関を受診してください。

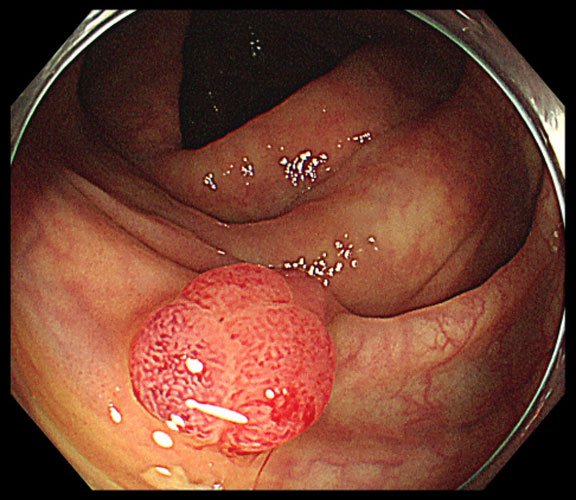

大腸ポリープ

大腸ポリープは大腸粘膜にできる良性の病変です。

放置するとがんの元になる腫瘍性のポリープである腺腫(せんしゅ)と、がん化しないその他のポリープがあります。

小さなポリープは特に症状は出ませんが、ポリープが大きくなると出血しやすくなり、血便の原因となることがあります。

大腸内視鏡検査による切除が有効であり、早期発見・早期切除することで大腸がんの予防につながります。

小さなポリープであれば日帰りでの内視鏡切除が可能ですが、大きなものでは入院が必要になりますので、早期の内視鏡治療がおすすめです。

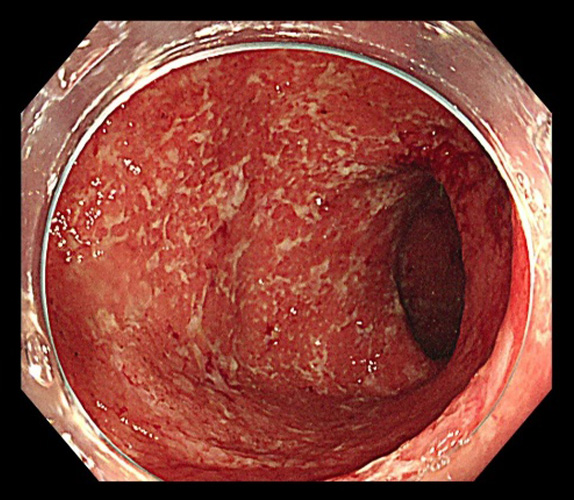

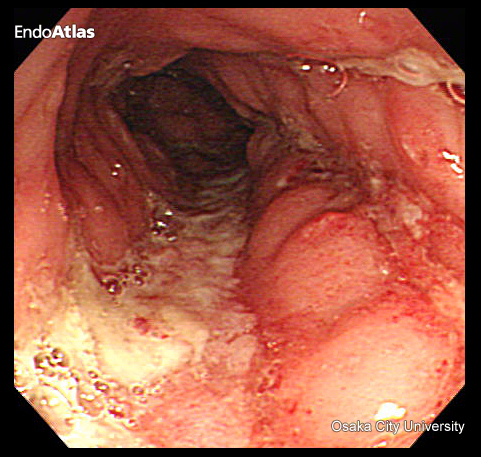

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は大腸粘膜に炎症や潰瘍が生じる原因不明の慢性疾患で、国から難病指定をされている病気の1つです。

自己免疫異常が関与するとされていて、発症のピークは20歳代〜30歳代ですが、若年者から高齢者まで幅広い年齢層で発症します。

症状として、血便や下痢、腹痛が特徴的で、炎症が強い場合は頻繁に血便が見られ、貧血や体重減少を伴うことがあります。

薬物療法で炎症をコントロールすることが治療の中心となりますが、重症例などでは外科手術が必要になることもあります。

クローン病

クローン病は口から肛門までの、消化管全体に炎症が発生する原因不明の慢性疾患で、潰瘍性大腸炎と同様に国から難病に指定されています。

発症のピークは潰瘍性大腸炎よりやや若い10歳代〜20歳代の若年者で、男性に多く見られます。炎症の中心は、小腸や大腸で、下痢、血便・下血のほか、腹痛、体重減少、発熱などを伴います。

治療は薬物療法や栄養療法が中心で、重症例では外科手術が必要になることもあります。

感染性腸炎

細菌やウイルス、寄生虫による腸の感染症で、下痢や血便を伴うことがあります。

代表的な病原体として、カンピロバクター、サルモネラ、病原性大腸菌などが挙げられます。 発熱や腹痛を伴い、激しい下痢を引き起こすことが特徴です。

原因となる微生物に応じた治療が必要となります。

虚血性腸炎

何らかの原因により、腸の血流が低下し、一部の腸粘膜が壊死することで発症し、『大腸の心筋梗塞』とも呼ばれます。

突然の左腹部から下腹部痛、それに続く下痢や血便が特徴です。 高齢者に多く発症し、原因としては動脈硬化や便秘、脱水などがあります。

軽症の場合は腸を安静にすることで改善しますが、症状が強い場合には入院での治療が必要となることがあります。

大腸憩室出血

大腸壁にできる憩室(袋状のくぼみ)が原因で出血する疾患です。

多くの場合痛みはなく、突然大量の赤い出血がおこります。

大腸憩室出血は、高齢者に多く、便秘や食生活が影響すると考えられています。

多くは自然止血しますが、出血が続く場合は内視鏡による止血やカテーテルによる止血術などが必要になります。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜に潰瘍が形成される疾患です。

主な症状はみぞおちの痛みです。

胃・十二指腸潰瘍では黒色便(タール便)として出血が見られることがあり、吐血を伴うこともあります。

原因としてピロリ菌感染やNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用などが関与します。

治療は、胃酸を抑える薬が用いられ、ピロリ菌感染がある場合には除菌を行います。

胃がん

胃がんは胃の悪性腫瘍で、進行に伴い、腫瘍が潰瘍化して出血し、黒色便が見られることがあります。

初期には症状はありませんが、進行すると食欲不振や体重減少、胃の不快感や腹痛が現れます。

早期発見には定期的な内視鏡検査が重要であり、治療は内視鏡的切除や外科手術、化学療法が行われます。

血便・下血が出たときには?

血便や下血が見られたとき、「痔からだろう」と思って自己判断で様子をみてしまう方も少なくありません。

しかし、出血の背後には大腸がんや潰瘍性大腸炎などの重大な病気が隠れていることもあります。

特に次のような症状がある場合には、早めに医療機関を受診してください。

- 出血が続いている

- 出血を何度も繰り返している

- 下痢がある

- 粘液もでる

- 腹痛がある

- 発熱がある

- 体がだるい

- 体重が減っている

出血の様子をスマートフォンで撮影しておくと、医師が診察の際に出血の色や程度を客観的に判断することができ、診断の助けとなります。

血便・下血では『大腸がん』に要注意!

血便や下血に気づいたとき、つい「痔かな?」「たいしたことないかも」と思いたくなるかもしれません。

けれど、その出血の裏に、大腸がんなどの命に関わる重大な病気が隠れていることもあります。

大腸がんは日本でも患者数が多く、特に40代以降からリスクが高まります。

しかも、早期の大腸がんはほとんど症状がないため、出血が「最初で唯一のサイン」になることも珍しくありません。

大腸がんは早期に発見できれば、内視鏡による治療で完治できる可能性も高くなります。

だからこそ、

- 出血が一度でもあったとき

- 何となくいつもと違うと感じたとき

- ほんの少しでも不安を感じたとき

そんなときには、自己判断で様子を見ずに、できるだけ早めに専門医を受診してください。

たとえ結果が「ただの痔」だったとしても、それを確認して安心できることはとても大切なことです。

あなた自身の未来と健康を守るために、どうか「念のため」を大事にしてください。

気になる症状があったら、ひとりで悩まず、わたしたちに早めにご相談ください。

草加西口大腸肛門クリニックでの【血便・下血が出る】ときの診療

大腸ポリープの診断には、以下の検査が用いられます。

便潜血検査

当院では、「便に血が混じっていた」「トイレの水が赤く染まった」というご相談を多くいただいています。

はじめての出血で不安になった方も、何度も繰り返す出血に悩んでいる方も、安心してご来院ください。

診察ではまず、

- 出血の色、量、タイミング

- 排便との関係

- 下痢や便秘の有無

- 腹痛や体調の変化

などを丁寧におうかがいし、お腹やおしりの診察を行います。

そのうえで必要に応じて、大腸内視鏡検査や胃内視鏡検査を行い、出血の原因を正確に見極めます。

血便や下血の原因は、痔のような良性疾患から、大腸がんや炎症性腸疾患までさまざまです。

「きっと痔だろう」と思っていたら、実は大腸がんだった、というケースも決して珍しくありません。

また、痔と大腸がんが同時に存在していることもあるため、見逃さないためには大腸と肛門の両方の専門的な診察が必要です。

当院は、お腹とおしりの両方を診ることができる大腸肛門の専門クリニックです。

出血のサインを見逃さず、最適な治療につなげるために、わかりやすく、丁寧な診療を心がけています。

「ちょっと血が出ただけ」と思っても、どうぞ遠慮なくご相談ください。

早めに調べておくことが、あなたの将来への安心と健康につながります。